任意後見制度

認知症対策としての民事信託制度活用については、このサイトのトップページで紹介しました。その項では、認知症対策として後見制度を活用した場合の不自由さについて触れていますが、ここでは任意後見制度で認知症対策を不自由さの解決についてさらに詳しく紹介します。

PDFファイルはこちらご覧いただけます。

法定後見人と任意後見人の違い

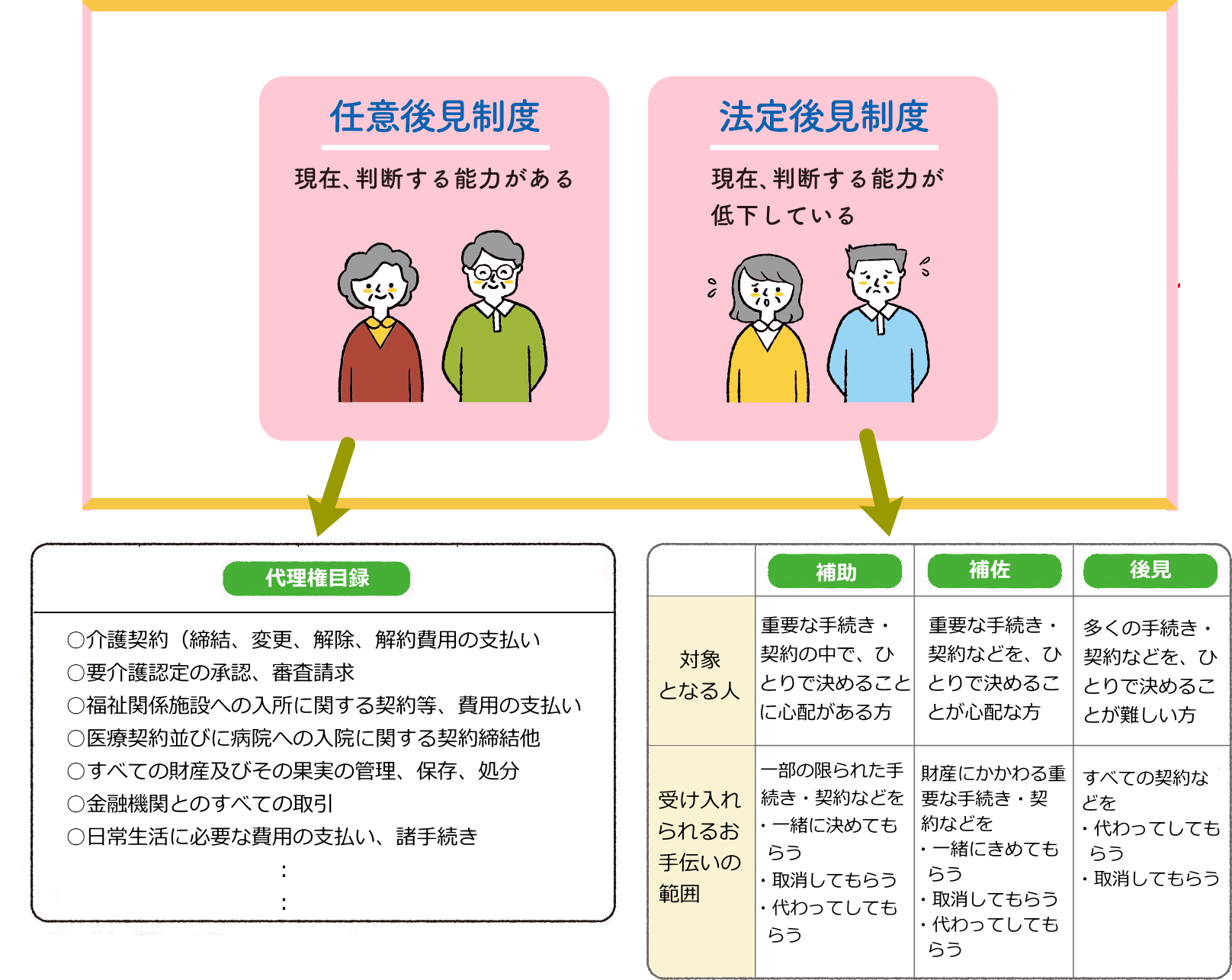

法定後見人の選任が必要になった方は、すでに認知症の症状が進行している状態の方です。

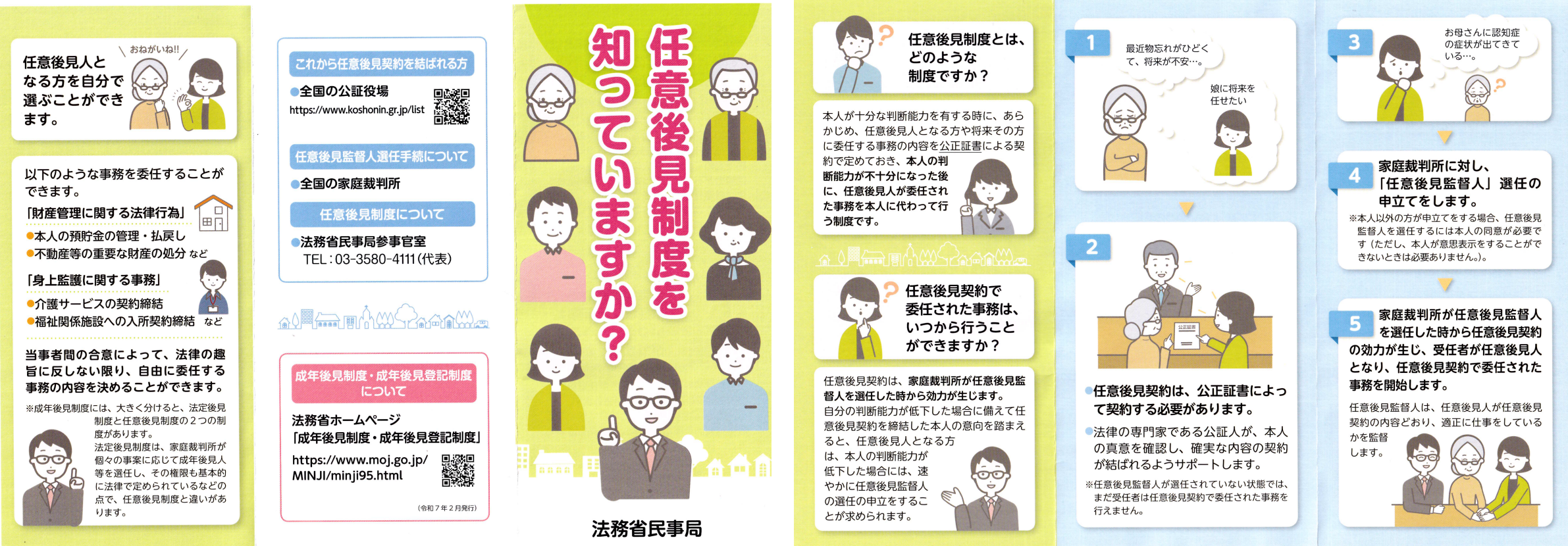

一方、現在の判断能力には問題は無いが、将来、認知症を患って、家族の生活などに影響が出てしまうとが心配な方の場合は、任意後見契約で、あらかじめ将来の後見人を決めておくことと、後見内容をあらかじめ定めておくことができます。

※トップページでは、「民事信託制度」での対策を紹介しています。

さらに、法定後見制度では、後見人がどのような本人支援を行うかは、裁判所が決定しますが、任意後見契約では、後見人がどのような本人支援を行うかを、「代理権目録」として、契約書(公正証書)で定めます。

上のイラスト右の、法定後見人が被後見人に対して行う支援では、「手続きや契約を代わって行う」という文言が目立ちます。この支援に加えて財産管理も法定後見人の支援になります。一方の任意後見人の代理権目録では、日常生活に必要な支援が網羅的に定められます。

任意時後見制度の利用者数は、まだ少ない状況ですが、利用者数の増加が進んでいます。「任意後見契約公正証書」作成は、当協会でも引き受けていますし、提携NPOのしらかみ終活相談所でも引き受けています。

質問などお尋ねになりたいことがある方は、問合せフォームからご連絡ください。