民事信託(家族信託)の活用例

※認知症対策以外親なきあと対策

障害者の行動の弱点を突いた事件

障害のある子を持つ親の高齢化が進み、親が亡くなったあと、障害のある子が一人で暮らしていくことができるか、親の不安は切実なものになっています。暮らす場所は自宅であったりグループホームなどを利用することも考えられますし、仕事場所は行政が就労支援a型、b型などで支援してくれています。難しいのは親から相続した相続財産の管理だと言えます。

就労支援a型を利用して仕事をしていた障害者が大きな被害に遭いました(奈良県)。この障害者が狙われた理由が、帰宅時の経路と時間が毎日同じであることでした。飲食店の客引きに声をかけられ、誘われるまま店内で飲食を行い、この日30万円を支払ったそうです。翌日も同様に飲食代を支払ったのですが、この客引きは、その後客引きとしてではなく、友人として障害者を誘うようになり、結局、数か月の間に親から相続した財産、およそ1500万円をすべて使い果たしてしまいました。この事件は、奈良県警により犯人(複数人)が逮捕されています。

このようなリスクを考えて、親が元気な時に、兄弟や甥・姪などと信託目的を明確にして、予め財産を信託しておくことで、障害者の財産管理を担うことができます。就労から得る収入と信託財産から支給される財産とで、日常生活に必要な金銭は賄うことができます。

なお、信託法には受益者のために受託者を監督する「信託監督人」の選任が認められていますので、この監督人を選任して、受託者が信託契約の内容通りに障害者に決められた額の信託財産を渡すように、監督することも考慮しておくと良いと思われます。

子どものいない夫婦の相続財産の偏りを防ぐ

一例を挙げます。

○子供のいないご夫婦が40年間花屋さんを営んでいます。

○最近になって夫の体調が思わしくなく、夫の甥に花屋さんの運営を手伝っていただいています。

○ご夫婦は、将来、花屋さんの運営は甥にお願いしたいと考えていました。

○夫は入退院を繰り返したのち、亡くなりました。

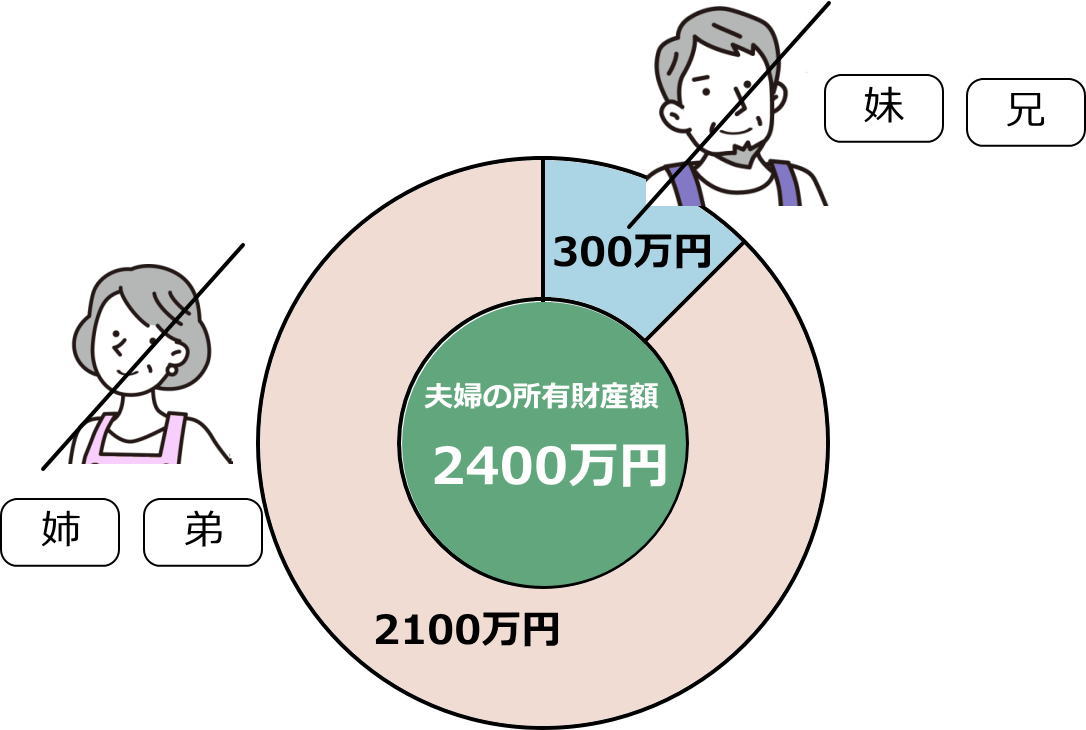

夫が亡くなったときの法定相続割合は、妻が3/4であり、残り1/4は亡くなった夫の兄弟に相続権利があります。夫の兄弟は2人であり、各人に1/4×1/2の相続権利があることになります。甥の父(夫の兄)が亡くなっていた場合は、甥に相続権が移りますが、夫の財産の1/8(1/4×1/2)ということになります。

夫が亡くなったあと、妻が亡くなった場合、妻が所有している相続財産は、すべてが妻の兄弟姉妹に相続されます。

夫・妻ともそれぞれ1200万円の財産を所有していたとして、夫が先に亡くなり、その後妻が亡くなったと仮定した場合の、夫の兄弟の受け取る相続財産額と、妻の兄弟が受け取る相続財産額の違いを示したのが下の図です。

夫婦の間に子供がいない場合の相続財産の偏りは、実に7倍にもなってしまいます。

さて、花屋さんですが、40年前から経営していて、固定客も多く繁盛している花屋さんです。ご夫婦は、夫の甥にこの花屋さんの後継ぎとして、花屋さんを続けてほしいと希望していますが、夫が亡くなったあとは、甥には妻がお給料を支払って、花屋さんを続けていけると思います。しかし、妻が亡くなったあとは、妻の兄弟姉妹が甥が花屋さんを経営することに、必ずしも賛成するとは限りません。長年続けてきた花屋さんが、今後も続けていけるかどうか分かりません。

この例で、信託を活用することで、花屋さんの経営を維持することができるか考えてみます。夫も妻も花屋さんを続けたいし、甥にお願いしたいと考えていますから、夫と妻から、一定の財産を甥に信託します。甥は信託契約書の内容に沿って、仕入れから販売、給料支払いなどを行います。当然ですが、売り上げが伸びれば業績も上がっていきますので、やりがいも出てくるでしょう。ともかく子供のいないご夫婦は、商売をされている、されていないにかかわらず、将来の相続に対して、あらかじめ準備をしておくことが大切ではないかと思います。

自営事業者の破綻から家族を守る

個人事業主は開業資金の借り入れの際、事業主が個人で保証人になっている場合が少なくありません。業績が順調に伸びているときは、さらに機材を揃えたり従業員を増やすなど、そのための追加融資を受けたりします。

しかし、業績が伸びず下降気味になり始めると、融資の返済が滞りがちになります。金融機関は、様々事業主の相談には応じますが、業績見通しは「悪い」と判断すると、債権の引き上げが始まります。事業体が法人組織でない場合などは、現預金のほか什器備品、自宅の財産なども差押えられることがあります。こうなると、家族の生活資金もおぼつかなくなります。

個人事業主が抱えるのこのようなリスクを軽減させるためには、民事信託の活用が考えられます。 事業破綻時に差押えされる資産から免れる財産として、信託財産を適宜蓄えておくことで、事業破綻したときでも、家族が変わらぬ暮らし(生活)を続けることができます。

具体的には、業績が順調な年度の決算月を迎えたときに、収益の一部を家族の誰か(配偶者や息子など)に信託しておく。これを毎決算月に継続する。こうすることで、事業が破綻したときの差押え処分の対象とならない財産(信託財産)が積み上がり、家族の暮らし(事業主も含む)を守ることができます。この機能を目的とした信託を「倒産隔離機能信託」と言います。

民事信託活用のすすめ

信託法が改正されてから20年近く経過しました。この間、徐々に民事信託の利用者が増加し、民事信託契約に必要な「一定の目的」も様々な目的で利用されるようになってきています。このページで紹介した例のほかに、パートナーシップ支援信託、ペット信託、事業承継信託などもあります。興味のある方は、書店で信託利用事例等の専門図書を購入してみてください。自分自身や家族のため以外に、知り合いや親族などが抱える不安などに活用できる場合もあります。

信託契約書の作成は、弁護士、司法書士、税理士などが行っていますし、民事普及協会でも行っています。士業の方も私たちも、契約書は作成しますが、信託契約における「受託者」とはなれません(信託業法違反となります)。なお、信託契約書作成手数料として信託財産額に応じた費用をご負担いただきますが、士業と当協会で、かなり差がありますので、問い合わせてみてください。